构造地质学领域著名国际期刊《Journal of Structural Geology》近期在线发表了地质系王瑞瑞副教授题为“Did along-strike changes in continental subduction styles occur in the Dabie-Sulu orogenic belt?”的研究论文。

华北陆块与华南陆块之间的三叠纪大陆碰撞形成了大别-苏鲁造山带,并创造了两项世界纪录:其一,大别-苏鲁造山带是全球最大的超高压变质带之一;其二,郯庐断裂是全球最长的走滑断层之一。因此,该地区一直备受国内外地质学界的广泛关注。三叠纪期间华南陆块与华北陆块的碰撞过程,是揭示这些地质现象的关键。

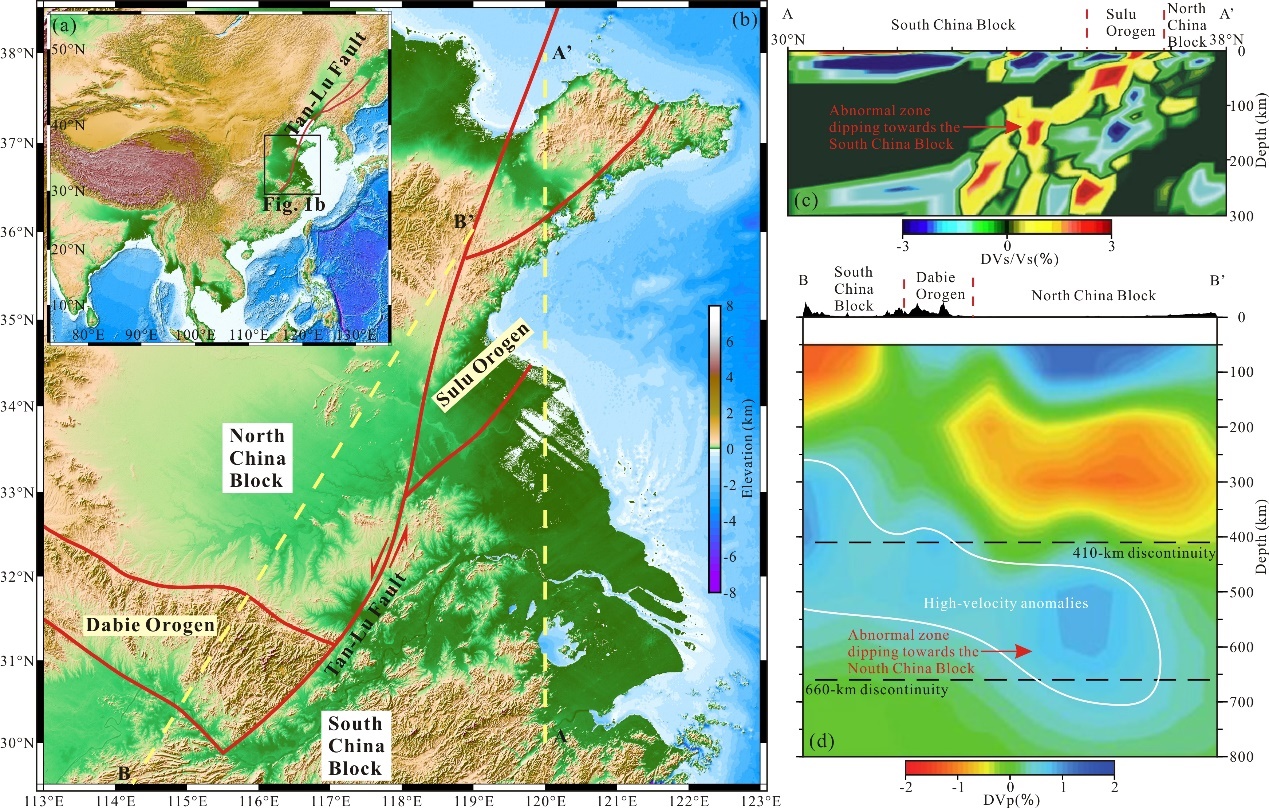

大别造山带与苏鲁造山带在以下3个方面存在构造差异(图1):(1)深部结构差异:苏鲁造山带下方的上地幔异常区倾向华南陆块,而大别造山带下方的高速异常区倾向华北陆块;(2)浅部构造走向差异:大别造山带的走向为NW-SE方向,而苏鲁造山带呈NE-SW方向;(3)沿走向的构造变形差异:这种差异促成了同碰撞走滑断裂的形成,该断裂贯穿了深部和浅部构造。基于这些现象,论文提出了一个科学问题:是什么构造过程驱动了这些差异?

图1. 大别造山带和苏鲁造山带的地球物理观测结果

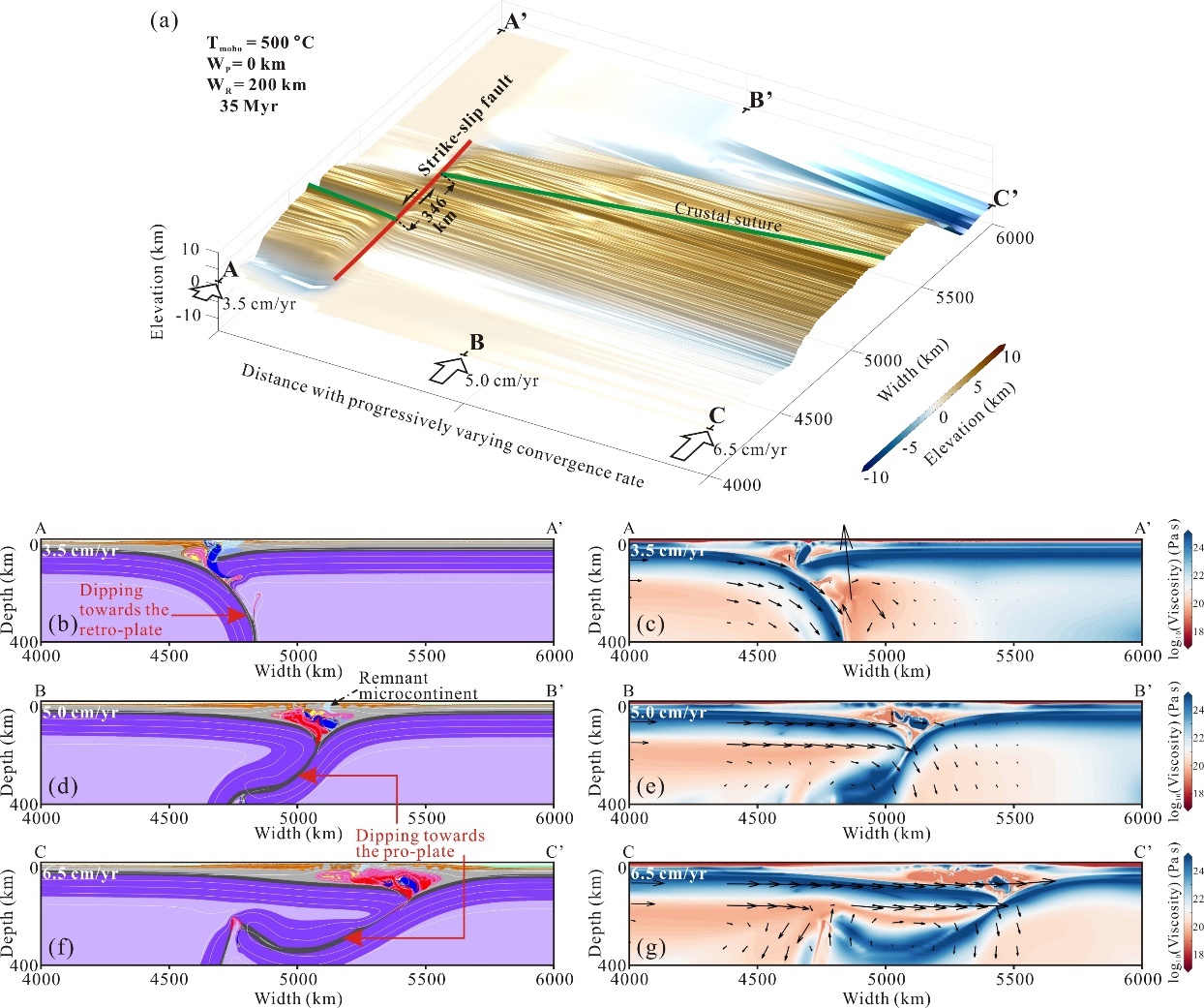

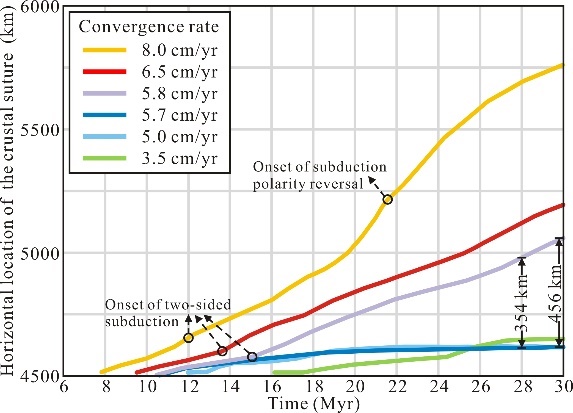

大别-苏鲁造山带沿走向的这3个方面的差异可能与华北陆块与华南陆块碰撞的2个显著特点密切相关:(1)碰撞并非直接的陆-陆碰撞,而是在碰撞前经历了微陆块的拼贴过程;(2)沿碰撞带走向的汇聚速率存在差异。基于此,本研究采用地球动力学数值模拟方法,探讨了前碰撞增生的微陆块宽度、汇聚速率以及初始莫霍温度等因素对大陆俯冲样式的影响。研究结果显示,在较高汇聚速率条件下,含前碰撞增生微陆块的大陆俯冲经历了两个关键演化阶段:首先由单侧俯冲转变为双侧俯冲,随后发生俯冲极性反转(图6d和f)。这一过程显著改变了缝合带的水平位置(图8)。而在较低汇聚速率条件下,未观察到上述俯冲模式的转变,缝合带位置也无明显变化(图6b)。

图6. 初始莫霍温度为500°C的数值模拟实验结果

图8. 时间与缝合带的水平位置关系。数据采用初始莫霍温度为400°C的数值模拟实验的结果

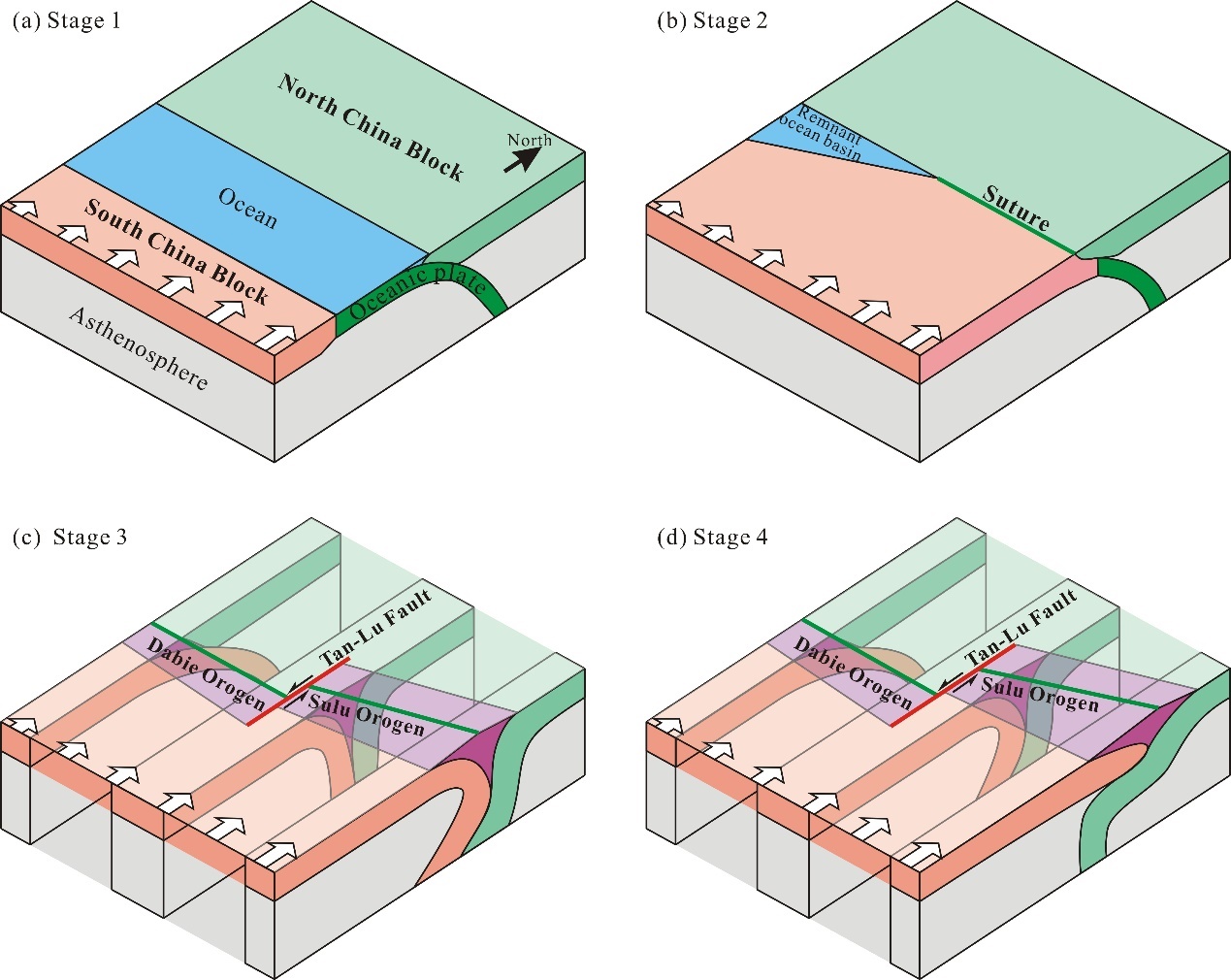

数值模拟有效再现了大别-苏鲁造山带在浅部和深部的构造差异。结合地质与地球物理证据,论文进一步论证了大别-苏鲁造山带沿走向存在大陆俯冲样式差异的可能性。此外,论文系统分析了前人提出的9种关于郯庐断裂起始的模型,并提出了一个新的郯庐断裂演化模式:造山带沿走向的大陆俯冲样式变化形成了郯庐断裂(图9)。该模式能够有效解释郯庐断裂两侧浅部构造走向的差异及深部高速异常区的差异,同时为郯庐断裂的起始与发展提供了合理的地球动力学解释。

图9. 大别-苏鲁造山带构造演化的新模式

王瑞瑞为论文的第一作者和共同通讯作者,其他作者包括中国科学院大学李忠海教授、中国地震局地质研究所崔起华副研究员,以及南京大学许志琴院士。该研究得到了国家自然科学基金面上项目(42474129)和中国矿业大学地质学学科建设项目的资助。

论文引用格式:

Wang Ruirui*, Li Zhong-Hai*, Cui Qihua, Xu Zhiqin. 2025. Did Along-Strike Changes in Continental Subduction Styles Occur in the Dabie-Sulu Orogenic Belt? Journal of Structural Geology, 10.1016/j.jsg.2024.105321.